孤独症儿童被诗意地称作“来自星星的孩子”,但对于漆黔生而言,养育一个孤独症孩子毫无诗意可言。从他写给哥哥的63封家书中,人们看见一位父亲的苦楚与挣扎,也开始牵挂那个失去父亲的孤独症孩子。漆黔生在世时深知,应该让儿子“脱离我这个‘老伴’进入那个错综复杂、千奇百怪的社会。因他有也该有更长得多的生活时间”。但他无能为力。越至老年,漆黔生越是担忧自己离世后儿子的未来。

漆黔生离世当晚,儿子被送到一家敬老院,此后几乎被遗忘了10年。63封家书面世后,前去探访的志愿者发现,他得到了不错的基本生活照料,但敬老院的环境并不适合大龄孤独症者。

“二哥:近况如何?念中。身体望多加注意。

“我的孩子近半年发生一些不好的变化:……情绪极端不利,整天慌了就大喊大叫,来到街上也毫不觉察别人的脸色。重复性地大喊大叫,被一些闲人视为‘疯傻’。他只要是醒着的,便动个不停……

“似此情况,我已给他办了一个‘残疾人证’,或许将来有用,你所列的残疾人有关的权利的条款,我还未查。我不能肯定我哪一天会产生什么危急情况,一旦如此,孩子绝对不懂什么叫‘营救’,其惨则不言而喻……”

1999年12月31日,千禧年之夜,漆黔生忧心忡忡地给哥哥写信,诉说“一个孤寡老人带着一个孤独症孩子的困境”。那一年,他62岁,在北京昌平独自带着11岁的儿子生活。

儿子漆小明患有孤独症。给哥哥的63封家书中,漆黔生时常流露出内心的焦灼:一旦自己撒手人寰,不知儿子的命运将会如何。这也是许多养育着孤独症儿童的父母共同的忧虑。

二十余年过去,2022年1月至3月,漆黔生写给哥哥的部分家书在上海一家咖啡店展出。这是一场罕见的普通人的遗物展——漆黔生已离世10年,2021年5月,哥哥漆畹生去世后,人们在整理遗物时发现了这些书信。

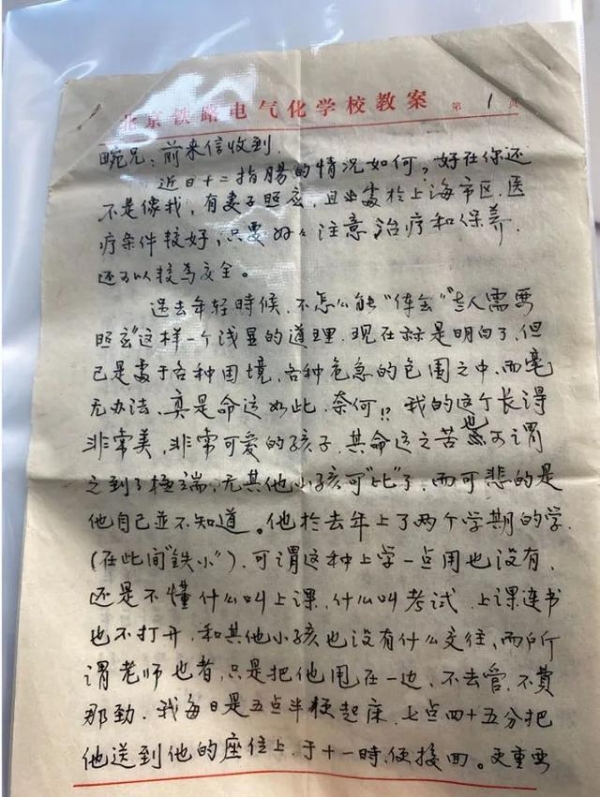

翻阅63封家书,最早的一封写于1981年,字迹工整清秀,最后一封写于2007年,字迹逐渐潦草难辨。人们从信中,看见一位父亲养育孤独症孩子的苦楚与挣扎,也开始牵挂那个失去父亲的孤独症孩子。

1“我的孩子是孤独症”

漆黔生在世时或许想不到,自己写的信会从哥哥书房进入公众视野。

2021年5月,家住上海的漆畹生逝世。依据他生前遗嘱,公证员及遗物整理师上门清点遗物,两天后形成54页遗物清单。

书房,是遗物整理的重点。遗物整理师西卡回忆,那里有座书柜没有层板,一捆捆打包好的书籍和纸张叠放着。63封书信散落其中,或夹在书里,她逐一翻开寻出。

西卡将书信交给了现场负责监督遗物整理的公证员。公证员季晨告诉南方周末记者,漆畹生通过遗赠扶养协议,将房子留给了照顾他的护工。而公证处需要确定,漆畹生的继承人中没有“双缺人”——缺乏劳动能力,又没有生活来源;若有,法律规定遗产继承要照顾到这部分人。

于是,在西卡整理遗物的同时,季晨开始快速翻看信件,寻找潜在的其他继承人线索。

有一封信特别厚,边缘已经磨损,还留出一截翻折在信封外。季晨将信抽出来,足有12页,看到信中第一句话:“我的这个孩子是‘孤独症’不是‘抑郁症’(如果是抑郁症,那太好了,事实上,绝不是!)是终身性的。”

季晨的脑袋里“嗡”了一下,深深吸口气。他知道漆畹生有个弟弟,但不知道弟弟有孩子,而孩子是孤独症。

这个叫“小明”的孩子,会不会是漆畹生的继承人?季晨迫切想找到孩子的信息,他在哪里,过得还好吗?“有些残忍,但是对公证人员来说,就是要确定这个人是活着还是死了。”

遗物整理还在继续,越来越多的信件、照片汇集过来,渐渐拼凑出小明和父亲漆黔生的故事。

漆黔生,1937年生,1958年分配到北京市铁路电气化学校教数学。学校在北京市昌平区南口镇,距离城区约一个半小时车程。

他的故事从“孤独”开始。“现在年岁已到了最后关头,否则变成真正孤老头子。”漆黔生在1981年的一封长信中这样形容。那时他44岁,正着力解决个人问题:请人介绍、约会、恋爱,谈婚论嫁。

漆黔生告诉哥哥,过去骂人最厉害的话是“断子绝孙”,这是一种偏见,可一般人是超脱不了这样的社会环境的。他还是希望有一个后代,让哥哥也帮忙想想办法。

1988年是很特别的年份。他先是写信告诉哥哥,自己和之前提到的山东农村的同志结婚,妻子24岁。同年,他51岁“老来得子”,取名时征求哥哥的意见。

来往的信件有了新生的喜悦,“孩子发育很好,快两个月了,很可爱,很能吃能闹”。结婚后,漆黔生体会到了与单身生活不一样的地方——“惦念”,他去上海哥哥那儿住不了几天,就急于回家。

可真正的磨难陆续到来。妻子在生完孩子后不久患上系统性红斑狼疮,一度病危,于1994年去世。在这一时间前后,漆黔生发现孩子患孤独症。

2“只有我知道他有巨大潜力”

孤独症,又称孤独性障碍,是一种起源于婴幼儿期的精神发育障碍性疾病。因孤独症患者自小表现出独有的行为特征,如语言理解和表达的困难、难以与周边的人建立情感等,人们给他们取了一个诗意的名字——来自星星的孩子。

但对于漆黔生而言,养育一个孤独症儿童的过程毫无诗意可言。

孤独症确诊并不容易。起初,儿子三四岁说话仍不利索,漆黔生以为是语言发育迟缓。当时国内对孤独症了解较少,许多孤独症婴儿被误诊为智力落后、多动症、精神分裂症等等。漆黔生在信里几次拜托哥哥寻找小儿科的大夫,尤其是“心理卫生方面的”。

随着时间推移,发育异常越来越明显。1997年,儿子9岁时,漆黔生判断他有百分之九十的可能性是孤独症。

漆黔生托哥哥去找内地最早发现并确诊孤独症儿童的陶国泰教授,寻求问诊。那封信的落款写下以后,他似乎未能平复心情,又加上了几句字迹潦草的话:“孩子长得惊人的美,在一起感觉到非常好玩,实为不幸之至!!”他给哥哥寄过孩子一周岁的照片:一双眼睛大而明亮,脸蛋圆乎乎的。

随后的信里,漆黔生开始跟哥哥谈到孤独症的基本常识,并提到唯一的康复方式是“训练教育”。他认识了“星星雨”,内地第一家为孤独症儿童及其家庭服务的民办教育机构,他给其创始人写信,学习孤独症孩子的训练方式。

以前独身时,漆黔生的信大多简短,偶尔有生活意趣的迸发:在进城的火车上,听到别人播放梅纽因演奏的帕格尼尼小提琴曲,他觉得实在是好,便写信让哥哥帮忙找磁带和曲谱。

自从漆小明确诊孤独症,这样轻快的表达几乎不见,漆黔生的时间彻底被儿子占据。

他每日五点半起床,七点四十五分把儿子送到附近一所普通小学的座位上,上两个小时课以后接回。

在普通小学上学,儿子的书本基本没有打开过,倒是有一回眼角带着淤青回家。他调查后知道,儿子是被别的小孩逗弄、揪伤了。“小狼崽子”,他在信中骂欺负儿子的小孩。

坚持上了5个学期后,漆黔生带儿子回家了。他认为儿子上普通小学“毫无用处”,因为“那里的老师不会费这个劲去催促”孤独症儿童学习。

“只有我知道:他是有巨大的潜力的。”漆黔生自己在家教儿子数学,刚开始以每天一小时的进度上完加减乘除。“按别人看他这个样子,即便是1+1=2,他也不可能知道。我却能抓住发现他尚能够(将)小学数学进行到如此程度。此我视为我的最大的也是唯一的训练成绩。”他在千禧年之夜给哥哥的信中写道。

漆黔生认为,学会加减乘除,对于儿子“也只是一个最基本的生存能力之一,但远不及语文重要”。可惜,儿子的语言障碍极大,而他“毫无办法”。

他一直在寻找针对特殊儿童的培智学校,但昌平区没有。其他区的培智学校招收外来学生,需要近三万元的赞助费,且不能寄宿。1999年他给残联写信,得到回复:关于残疾人的规定中无孤独症一项。直至2006年,孤独症才首次被列入精神残疾类别。

漆黔生在信中倾诉孤独症孩子上学难。(南方周末记者 刘怡仙/图)

3“我们二人是共生体”

昌平区南口镇距离居庸关不过八公里,抬头便能看到远处的太行山余脉,冬天还覆着薄薄的积雪。

它是军事、铁路重镇,百年前,京张铁路在这设站停靠。1990年代,好几家大型国有企业维续着这里的繁华,南口机车车辆机械工厂、鹿牌暖瓶厂、玻璃厂、北京钢圈总厂等,每个厂子都有一大片职工住宅。漆黔生住的一居室,也在南口工厂职工住宅区里。

在南口,漆黔生很有名。人们称呼他“老夫子”,意为有学问、有知识的人。说起他的人都记得他是高度近视,戴的眼镜镜片很厚。居委会主任李富强曾听学校的老师说过,漆黔生对数学颇有研究,甚至接近数学家陈景润,“就是没有造出那颗‘珍珠’”(陈景润被誉为摘取数学皇冠上的明珠)。

邻里都记得“漆老夫子”很怪,他很少带小明外出,出去则总牵着小明,“不撒手”。在集市买东西,他只买馒头不买菜,也不和人说话。“家里不开火,那肯定是饥一顿饱一顿,”一位南口老职工说。

在给哥哥的信中,漆黔生吐露了“不开火”的苦衷:“孤独症者有一种‘他们的东西放置地方不能动,一动便掉了魂似的’情况,一切被其‘管辖’之物,似‘冻结’而不准旁人挪动。”如一个碗放在桌上某一位置,当漆黔生挪动碗到另一位置时,小明便将碗“来回来去地在这两个位置之间迅速移动不止,颇像精神病学上所谓‘强迫行为’”。如果小明也像这样摆弄电和煤气,将非常危险,“以至于我不能在厨房做饭,只好买着吃”。

老同事荆凤祥住在隔壁楼,平常总是看到小明在窗台上,挥舞双手,咿咿呀呀地叫唤。“可惜了这孩子”,荆凤祥至今仍觉得,如果漆黔生让小明从小出去接触人,语言功能发育好,该不会是这样。

漆黔生却向哥哥这样描述他和儿子的关系:“我本人似乎也变成了他‘管辖’的范围之中的‘物品’。一切开闭门窗,冰箱,门,抽屉,抽水马桶等均之需叫他去做,否则便跟我没完——来回来去折腾,我之看书、上厕所,总之一切均受其控制,例如看书要令我躺在床上,名之为‘休息’,上厕所则须叫他去盖上马桶上的环状盖等等。简直是‘失去自由’。”

“我现在连到城内等走动一下都有困难。”漆黔生说,“我们二人是‘共生体’。”

漆黔生深知,应该让小明“脱离我这个‘老伴’进入那个错综复杂、千奇百怪的社会。因他有也该有更长得多的生活时间”。但他无能为力。越至老年,漆黔生越是担忧自己“走”了以后怎么办:“他的未来,在我想象中也就是这样一种极惨的图景,那是怎样一幅图画:你的亲生儿子或被称为‘活人的垃圾’中的一员!!而这又是怎样一个美丽、动人的孩子!”

漆黔生要找到一个安顿儿子的地方。在千禧年之夜的那封信里,他第一次提到将小明送进福利院。“前日×兄来信说:让孩子进‘福利院’(如果有且可以进的话)以便保命,但我从情感上、职责上又难以接受此种做法。”

事实上,他后来带着小明上过几次敬老院。“冬天来过,夏天也来过,得有三四回吧。”当地一家民营敬老院的院长孟凡水向南方周末记者回忆,小明那时候十七八岁,个头很高,还没长胖。漆黔生要矮上一个头,在前头牵着小明走。父子俩都灰头土脸的,冬天的衣服因油渍显得锃亮。他们试吃过敬老院的饭菜,终究没有入住。

漆黔生的顾虑很具体:儿子的语言训练没有进展,也没有主动性,什么事情都是叫一点做一点,吃饭吃一口便跑掉,要大声叫唤再跑回来吃一口,11岁依然如此。他不认为福利机构工作人员能像孤独症患者的父母那样不断去催促,“那是十分累人的”。

孟凡水理解这位父亲的顾虑:他们这家敬老院并非专门针对孤独症患者设立,孤寡老人、肢体残障者、智力障碍者等各种弱势群体都收,许多人不到万不得已不愿入住。“附近的一个老头来了几回也没入住,最后是喝醉以后,一个人躺在大街上,被民警送来的。”

孟凡水任院长的敬老院,照片摄于2022年2月15日。(南方周末记者 刘怡仙/图)

4 被遗忘的10年

漆黔生去世前究竟面临什么样的处境,已经无从得知。遗物整理师西卡在他哥哥的书柜缝隙里,找到了一份“漆黔生同志基本情况说明”,记载其“2011年9月9日因疾病死于家中”。而漆小明在“其父去世当晚,由南口派出所民警和我校人事科通知将其送至南口镇××福利院”。

有人认为他是孤独死亡。孟凡水听说,漆黔生去世后几天未被发现,直到社区上门做普选登记,怎么敲门也不应,才觉得不对;居委会主任李富强则说,小明那几天在窗口又喊又叫,邻居们才联系单位去开门。

荆凤祥当时在北京铁路电气化学校人事科工作,负责漆黔生的后事。她否认了上述说法,因为警方曾做过遗体解剖,结论是漆黔生去世时间不长。她到过现场,门打开以后,漆黔生躺在地上,屋子里一片狼藉;小明似乎对发生的事没有知觉,中间有片刻的安静,但很快就开始跟以前一样,挥着双手,不停地喊叫。

小明在当晚九十点被送到孟凡水任院长的敬老院。孟凡水记得他饿得都耷拉了,“给他几个烤白薯,很快就吃完了”。

依据学校、社区居委会、敬老院三方协商,小明被安置在这里。荆凤祥说,2013年前她曾数次去看望小明,每月将学校发放的抚恤金打到敬老院,“但这也有定数,不多的”。

此后,是漫长的10年。

2021年5月,漆黔生哥哥在上海去世。发现小明的线索后,公证员季晨给敬老院打了电话。而后,他联系了北京融爱融乐心智障碍者家庭支持中心(以下简称融爱融乐)的志愿者,托他们去敬老院探望小明。

第一回探望是在2021年12月8日,志愿者们带了一套XL休闲服,可等小明穿上身才发现应该买XXL码的。小明已长到1.85米左右,体重估计超过190斤,非常壮实。他住在三人间,房里有暖气,一张桌子,厕所则是公共卫生间。

孟凡水说,此前十年间,几乎没有人来探望小明。

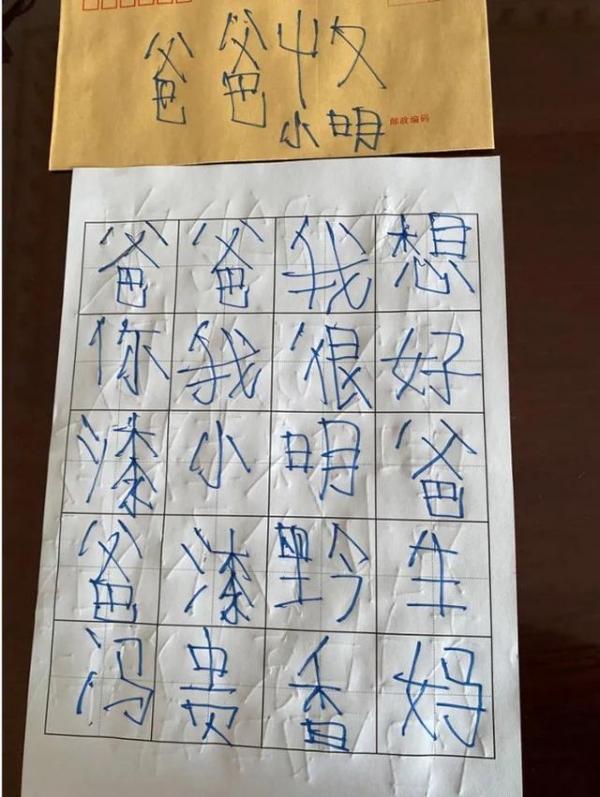

这种遗忘渐渐显露出迹象。融爱融乐的理事长孙立伟记得,第二回探望时,有位志愿者问“小明,你是在哪儿呀”。小明听到后开始背:“漆小明,我是在北京南口××房×号楼……”他一边背一边写,有些字不会写则停下来想想,写了同音字。紧接着,他又开始抄写旁边包装纸、绘本上的字,写了将近40分钟。孟凡水和敬老院的工作人员都很惊讶,原来小明会写字。

志愿者探访时,敬老院工作人员才发现,原来漆小明会写字。(南方周末记者 刘怡仙/图)

融爱融乐的探访记录做得很细致,内容包括敬老院的室内外环境,小明的同住者有没有欺凌问题,小明的兴趣爱好、有没有朋友等等。志愿者们发现,小明得到的基本生活照料是不错的,但敬老院的环境并不适合他这样的大龄孤独症者。

“他这个年纪应该有些劳动,有同龄的朋友。”孙立伟说。敬老院住的六七十人里,仅有一位比小明年轻,接近孤独症状况。老人们坐在大厅里看电视的时候,小明远远地坐着,比划着自己的手——这是他的孤独症刻板行为。

这家民营敬老院的难处很多,一位护工得照护二十多个人,没办法提供个性化服务。孙立伟说,接下来他们将每个月组织探望,给小明纸笔,唤起他的感官记忆,也给敬老院带去一些适合心智障碍者的活动。

小明在敬老院的生活来源主要是残疾人生活补助,每月两千多元,只能覆盖最基本的照顾服务。漆黔生留下一笔十余万元的存款,一直未能启用,社区正在想办法与法院沟通;一套60平米的房子交给敬老院进行装修,2022年才刚刚租出去,一年约一万元收入补贴给小明。

漆黔生哥哥的遗产,小明无权继承。公证员季晨了解情况后确认,领取残疾人生活补助的小明不算缺乏生活来源,遗产将依照遗赠扶养协议,由扶养人取得。

2022年2月15日,南方周末记者随志愿者在敬老院见到小明,也见到了他写的字——横竖笔直,没有间隔,每一笔都很用力,纸背像是被刻刀刻过一样。

这次见到陌生人,小明没有多说话,也没有眼神交流。志愿者问小明想爸爸吗?他答“爸爸”,只是重复每句话的最后两个字。拿到纸笔,他自顾自地开始数数,从1到10,再到20,边数边写。

敬老院负责照料小明的工作人员说,他平常爱吃零食,并不时地问小明:“吃东西吗?”小明不回应,不抬头,沉浸在数数中。

在志愿者引导下,漆小明写的信。(南方周末记者 刘怡仙/图)

5“我们去世以后,我们最爱的人还在”

找到小明以后,季晨和西卡的心落地了。但他们还想做点什么。

西卡认为,逝者已矣,遗物整理是为了让生者更好地活着。而在这个故事里,孤独症者小明就是那个还活着的人。

成为漆畹生遗物的63封家书中,有近四十封与养育孤独症儿童困境相关。他们与漆畹生继承人商量,将这些信件展出,让孤独症家庭的孤独与痛楚被看见,同时通过展览义卖及公益筹款改善小明的生活。

把所有的书信来回读了三遍以后,西卡与策展师确定展览的主题为“来信”。展览设在上海莘庄的42咖啡店,这是一家孤独症友好咖啡店,为大龄孤独症者提供实习和就业岗位。

咖啡店位置相对偏远,人流量不高。2022年1月15日,“来信”遗物展开展当天,罗意爸爸来到展览现场,发现除了工作人员以外,观众只有零星几个人。

遗物整理师西卡在“来信”展览现场。(南方周末记者 刘怡仙/图)

罗意爸爸是一位24岁孤独症者的父亲。他细细地阅读每一封信,发现漆黔生信中提到的种种困难他都经历过。孤独症家庭的命运是如此百转千回,“在内心深处,我是跟他深度共鸣的。”

在2007年最后一封信里,漆黔生提出到上海与哥哥同住的想法。“你是‘无后’,我是有一个‘后’不顶用,由于年龄的关系一旦出现‘紧急’的身体问题无法处理,实不堪设想”。

两个老人都年逾七旬,与快二十岁的孤独症孩子住一块是不现实的。可罗意爸爸理解这位父亲的愿望,他看到,漆黔生在那个年纪还说要到学校去代一点课(也增加一点收入)。

“我们去世以后,我们最爱的人还在。”许多孤独症者的家长都被漆黔生离世的时刻刺痛。在孤独症社群里,他们都自称××爸爸,××妈妈,不称呼自己的名字。孩子是他们考虑一切事情的出发点,自孩子确诊孤独症那一刻起,他们就开始想到自己离世后孩子的处境,时刻挂心。

“我要比他(漆黔生)坚强,我是一直行动的。”罗意爸爸说。几位爸爸都认为,小明当下住在敬老院还不错,“但那是兜底的情况”。他们想创造一个适合孤独症孩子生活的社群,并在设计一套人、财、居住场所相配合的机制。一旦机制运转起来,孤独症孩子在父母离世后也能过有尊严的生活。

策展人将漆畹生的书桌搬到了展览现场。书桌样式老旧,桌面上的玻璃板压着一封漆畹生未投递的回信。前来观展的人可以坐下来,用漆畹生的笔墨、稿纸给漆黔生回信。

回信时人们会看到,桌面上还有一张漆小明周岁的照片。和漆黔生来信中描述的一样,那确实是一个“长得惊人的美”的孩子

谁的资格被终止?谁被补选为代表?解析

谁的资格被终止?谁被补选为代表?解析 一位医生种下117只耳朵

一位医生种下117只耳朵 疫情下的香港跨境货车司机:平均年龄超

疫情下的香港跨境货车司机:平均年龄超 学习关键词丨奋进新征程,致敬劳动者

学习关键词丨奋进新征程,致敬劳动者 23人被困,39人失联!湖南长沙建筑坍塌

23人被困,39人失联!湖南长沙建筑坍塌 闽西革命老区开行首趟中欧班列 满载50

闽西革命老区开行首趟中欧班列 满载50 天安门广场花团锦簇迎“五一”

天安门广场花团锦簇迎“五一” 社区“战疫” 他们有“三宝”

社区“战疫” 他们有“三宝” 习近平在中国人民大学考察时强调 坚持党

习近平在中国人民大学考察时强调 坚持党 我国首座海上可移动自升式井口平台投产

我国首座海上可移动自升式井口平台投产 乐享春光

乐享春光 春暖花开景宜人

春暖花开景宜人 开学遇上冬奥 我们一起加油!

开学遇上冬奥 我们一起加油! 红红火火迎新春 广西军营“年味”别样浓

红红火火迎新春 广西军营“年味”别样浓 冬雨滋润腊梅见美景

冬雨滋润腊梅见美景 第四十八届哈尔滨冰灯艺术游园会免费迎

第四十八届哈尔滨冰灯艺术游园会免费迎 探访刘少奇在山东纪念馆 奉命赴山东 抗

探访刘少奇在山东纪念馆 奉命赴山东 抗 待到杜鹃花开时 ——写在青年抗疫英雄张

待到杜鹃花开时 ——写在青年抗疫英雄张 8岁时,他把烈士父亲的日记捐给国家,时

8岁时,他把烈士父亲的日记捐给国家,时 看一名普通高三生如何逆袭世界名校

看一名普通高三生如何逆袭世界名校